ababa’s CRPS 発症起因 / 腰椎椎間板手術

CRPS typeⅠ&Ⅱ【 腰 背 部 ・ 両 上 下 肢 】

両足部・両手 ~ 疼痛,浮腫,アロディニア,皮膚温低下,血流障害,チアノーゼ

〔 治 療 〕

交感神経節ブロック,持続硬膜外麻酔,高圧酸素治療,高周波熱凝固法,硬膜外腔鏡

ステロイドパルス,各種神経ブロック,各種硬膜外ブロック,カプサイシンクリーム

ふくごうせいきょくしょとうつうしょうこうぐん

“CRPS”― 複合性局所疼痛症候群

“Comple Regional Pain Syndrome”の略称で日本語では

“複合性局所疼痛症候群”といわれ、神経の損傷に因って引き起こされる

知覚神経,運動神経及び自律神経,免疫系の病的変化に因って

発症する《 慢性疼痛症候群 》

通常、四肢の一つ又は、それ以上に現れる多症状で多くの生体調節系が関わる症候群で

事実上、身体のどの部分にでも発症する

ミッチェル博士,モーレハウス博士,キーン博士により125年も前に明確に報告されてはいるが

“CRPS”についてはほとんど理解されておらず、しばしば見落とされている

“CRPS”を最も適切に説明すれば、神経や軟部組織への外傷(たとえば骨折)から

通常の、治癒過程をたどらない疾患だといえる

“CRPS”の発現は外傷の大小には関係なく(例えば、指の小さな創が、疾患の引き金になる事もある)

実際、外傷があまりにも小さくて、患者が外傷を負った事を思い出せない場合もある

何らかの理由で、外傷後に交感神経系が異常な機能を呈するようにも見える

その為、一つの臨床検査では“CRPS”を判断する事は出来ない

従って医師は診断の助けとするために、主訴(病歴)と、もし出現しているのならば

その客観的所見(診察)の両方を、評価し記録しておかなければならない

初期診断は重要で、最低限の客観的所見をもって“CRPS”という診断に至る傾向がよくみられる

診断されなかったり、治療されなかった場合には“CRPS”は四肢に広がり、リハビリテーションの過程はより困難なものとなる

初期に診断された場合、医師は疾患の治療や軽減の為に患部の可動化を図り(理学療法) 交感神経ブロックを行う事が出来る

治療されなければ、恒久的な変形と慢性疼痛の為“CRPS”はたいへん難しい状況にもなる

“CRPS”が患者の生涯に影響を及ぼす事を示す研究はないが

長期に亘り経済的な負担となる可能性がある

病気が進行した段階では、患者は完全に無能力にされてしまう事も考えられる

進行した“CRPS”患者の治療は、困難で多大な時間を必要とする

“CRPS”は、TypeⅠとTypeⅡに分類されており

TypeⅠは、以前は‘RSD:反射性交感神経性委縮症’と、呼ばれていたもので

TypeⅡは、‘カウザルギー’と、呼ばれるものである

未だその発生機序,治療法の確立していない症候群である為に

痛みの発生機序や効果のある治療法も症例や病気により異なる

従来は自律神経系の異常が強調されていたが、炎症機序の関与も明らかになってきている

現在、研究中ではあるが、発症には、脊髄の細胞にあるたんぱく質が関わっている事が判明された

発症メカニズムの判明により、予防や有効的な治療法が確立される可能性もでてきた...

Ж 痛覚過敏の関連物質発見 神経因性疼痛の治療に光 Ж

神経細胞が傷付き痛みの感覚が、過敏になる「慢性疾患」

「神経因性疼痛」mp発症に、脊髄の細胞にあるタンパク質が

関わっている事を国立医薬品食品衛生研究所などの

研究チームが突き止め、14日付の英科学誌ネイチャーに発表した。

治療薬開発に繋がる成果として注目される。

神経因性疼痛は、癌や脊髄損傷、手術の後遺症などで発症。

弱い刺激でも痛みを感じる様になり、激痛を伴う事もある。

発症の仕組みは不明で有効な治療法もない。

井上 和秀・同研究所代謝生科学部長らは

ラットの腰の神経を切断し、足の裏を軽く刺激するだけで

痛みを表す動作をするラットをつくった。

このラットの脊髄を調べると、中枢神経で免疫機能を担う

細胞「ミクログリア」が活性化していた。

一方、正常なラットの脊髄に活性化したミクログリアを注入すると

軽い刺激で痛みを表す反応をするようになった。

活性化したミクログリアでは

細胞表面で情報伝達に関わるタンパク質「P2×4」が増えていた。

P2×4 の働きを薬で抑えると、痛みの動作が減った事から

P2×4 が痛みに関わっていると判断した。

( 2003年8月14日(木)‐AM02:11 ~共同通信~ )

CRPS typeⅠ ~ RSD

и 定 義 и

◎ きっかけになる侵害的事象の後にみられる症候群で、単一の末梢神経分布に限局せず

あきらかなきっかけと不釣合いな症状を示す

◎ 経過中に、浮腫,発汗異常,皮膚血流の変化が疼痛部位やアロディニア・痛覚過敏の場所に認められる

и 診 断 基 準 и

1.きっかけとなる侵害的事象あるいはギプス固定等の運動制限の時間が存在するが、神経の損傷は伴わない...

2.原因となる刺激と不釣合いな強い持続する痛み,アロディニア又は痛覚過敏がある

3.浮腫、皮膚血流量の変化又は発汗異常が疼痛部位にみられる

CRPS typeⅡ ~ カウザルギー

и 定 義 и

◎ きっかけになる侵害的事象の後にみられる症候群で、単一の末梢神経分布に限局せず

あきらかなきっかけと不釣合いな症状を示す

◎ 経過中に、浮腫,発汗異常,皮膚血流の変化が疼痛部位やアロディニア・痛覚過敏の場所に認められる

◎ 通常、手又は足の部分的な神経又はその主要な分枝の一つに明らかな損傷後に起こる、灼熱痛,アロディニア,痛覚過敏

и 診 断 基 準 и

1.神経損傷後の必ずしも神経損傷の分布に限局しない、持続する痛み,アロディニア,または痛覚過敏症

2.浮腫,皮膚血流の変化または、異常発汗が疼痛部位にみられる

◆“CRPS”の 発 症 ◆

и 関 連 す る 原 因 и

◎ 外傷は、主要な誘因と位置付けられる ◎

◎ 虚血性心疾患,心筋梗塞 ◎

◎ 頚椎または脊髄疾患 ◎

◎ 脳損傷 ◎

◎ 感染手術 ◎

◎ 手根管症候群などの反復運動障害または累積外傷疾患 ◎

しかし、中には明確な原因を特定出来ない場合もある

◆ 痛 み の 発 生 ◆

1.始めの損傷が、感覚神経を介して中枢神経に伝播する痛みのインパルスを発生させる

2.痛みのインパルスはやがて、もとの損傷部位に戻る交感神経のインパルスの引き金となる

3.交感神経インパルスが炎症反応を引き起こし、血管が攣縮して腫脹や疼痛の増大に繋がる

4.疼痛が他の反応を誘発し、疼痛と腫脹のサイクルが出来上がる

外傷後に続く交感神経系の活性化は、非常事態に対する恐怖ー逃避反応の一部で

この反応は、生存には大変重要である 例えば交感神経の興奮が皮膚血管を収縮させる

また、皮膚への血流低下は、身体の表面に出来た浅い創からの出血を少なくさせる

通常、交感神経系は、外傷後数分から数時間で正常状態に戻る

“CRPS”に罹患する患者は、理由は解らないが交感神経系に異常機能を呈する と思われる

理論的には、外傷部位における交感神経活動が炎症反応を引き起こし、それが血管を攣縮させ、更なる腫脹と疼痛を導く

この現象はさらに疼痛を増幅し、他の反応の引き金となり痛みの悪循環が出来上がる

【 Gibbons 診 断 基 準 】

比較的良く行われている“CRPS”の診断テスト

Ⅰ-アロディニア*・痛覚過敏

Ⅱ-灼熱痛

Ⅲ-浮腫

Ⅳ-皮膚の色調,体毛の変化

Ⅴ-発汗の変化

Ⅵ-罹患肢の温度変化

Ⅶ-レントゲン上の骨の脱灰像

Ⅷ-血管運動障害と発汗機能障害の定量的測定

Ⅸ-RSDに相当する骨シンチグラフィ所見

Ⅹ-交感神経ブロックの効果

陽 性:1点 擬 陽 性:0.5点 陰 性:0点

合 計

3点以下“CRPS”ではない,3.5 ~ 4.5点“CRPS”の可能性アリ,5点以上“CRPS”の可能性高い

〔 アロディニア*~ allodynia ~ 異 痛 症 〕

通常は、痛みを起こさない様な刺激でも誘発される痛みの事

風があたったり,軽く触っただけでも、痛みを感じる場合の事である

“CRPS”等の神経因性疼痛に随伴する症状でもある

◆ 臨 床 診 断 ◆

サーモグラム,三相性放射線核種骨スキャニング,交感神経ブロック,X線写真

筋電図=EMG / 神経伝達速度試験,コンピュータ断層(CAT)スキャン,磁気共鳴イメージング(MRI)試験 等...

◆“CRPS”の 臨 床 的 特 徴 ◆

1.疼 痛

“CRPS”の顕著な特徴は疼痛と運動障害であり、それらは、原因となった外傷から予想される程度を

超えるもので、一つ又は複数の四肢に発生した初めの主要な訴えは

激しく...持続する...灼熱の...そして深く疼く痛みと表現される

全ての触覚(着衣が触れる,微風が当たる)は、疼痛として認識される事がある ⇒ [アロディニア]

反復触刺激(皮膚を軽く叩く)は、一回毎に痛みを増幅させ、反復触刺激を止めても

持続する痛みの感覚が残る(hyper pathia)事がある

筋トリガーポイントと呼ばれる小さな筋肉の痙攣に因り

患部の筋肉には、広範囲な圧痛部位、又は、痛点が現れる場合がある(筋筋膜痛症候群)

また、何処からともなく生じる自発的に鋭く突く痛みが患部に現れる場合もある(発作性異常感覚及び伝激痛)

2.皮 膚 の 変 化

皮膚は光沢(異栄養症=萎縮)乾燥又は鱗状を示す 体毛は初期には硬くなるが

やがて細くなる 患肢の爪は壊れ易く早く伸びるが、やがて伸び難くなる

早く伸びる爪は“CRPS”である証拠といえる

“CRPS”は、発疹・潰瘍・膿疱といった多様な皮膚疾患を併発する

極めて稀ではあるが、生命の危機を伴う様な、再発性の皮膚の感染症により手足の切断が必要なる事もある

異常な交感神経(血管運動の変化)の活動によって、温かい又は、冷たい皮膚になる場合がある

患肢に触れる事無く、温感や冷感を知覚する事がある(血管運動神経活動の変化)

皮膚に発汗の増加(発汗運動神経活動の変化)や鳥肌を伴う冷感の増加(起毛運動の変化)が現れる場合もある

皮膚の色の変化には、白い斑点か赤又は青の状態まで幅がある

皮膚の色(および疼痛)の変化は、室内の温度、特に冷たい環境が引き金になり起こる様である

しかしながら、これらの変化の多くは、明確な誘因がなくても起こる

この病変が恰も、意思を持っているかの様に表現する

3.腫 脹

圧痕が残る様な硬い(盛り上がった状態)腫脹は通常、広範囲に亘り痛みがあり過敏となった部分に限局する

腫脹が皮膚の表面に線で明確に区分けされた様な状態ならば“CRPS”であるという確かな証拠になる

4.運 動 障 害

動作時に疼痛がある為、運動障害が起こる

また“CRPS”は筋収縮に対して、直接阻害作用があるようで、関節に硬直があるかの様に

動作の開始に困難を訴える場合もある

硬直の現象は、交感神経ブロックを行った後、硬直が消失した時に最も強くその存在が認識される

四肢運動の低下は、筋肉の衰弱にも繋がる(非活動性萎縮)

中には、疼痛は少ないがその代わり相当な硬直や動作開始の困難を持つ事もある

四肢の震戦や不随性の強い痙攣が出る場合もある

手-指・足-趾を固定された状態で筋緊張が増大する(ジストニア)

四肢の緩やかな「筋肉の引き攣れ」を訴えることもあり、見た目に奇妙な動きをする為

心因性の動作障害として診断される可能性もある

それに加え“CRPS”では、しばしば比較的些細な外傷後に、非常に極端な行動の変化が伴う事があり

この所見が、更に心因的な障害を持っていると見られる原因にもなりうる

『 ギヴ・ウェイ・ウィークネス 』

(筋力はあるのに急に力が入らなくなる現象)

筋肉低下のふりをしている事を示す為に行われる検査として

『 ギヴ・ウェイ・ウィークネス 』がある

しかし、この検査は心因性の運動障害の信頼出来る指標ではない

“CRPS”では、力が四肢に加えられた時、疼痛の為に

『 ギヴ・ウェイ・ウィークネス 』が起こる

また、“CRPS”では筋収縮を持続させる事が困難な為に

『 ギヴ・ウェイ・ウィークネス 』を起こし易い

5.症 状 の 拡 大

初期には“CRPS”の症状は、一般的に外傷部位に限局して見られる

時間の経過により疼痛と症状は、より広範囲にみられる傾向がある

典型的には、病気は四肢に始まるが疼痛が、体幹又は顔面の横に発生する場合がある

逆に病気が、四肢の遠位から始まり、体幹や顔面へ広がって行く事もある

この段階では、全身の 1/4 が罹患する場合もある

Malekiが、“CRPS”における症状の拡大には3種類のパターンがある事を報告している

~ 「 連 続 型 」 の 拡 大 ~

症状は、例えば手から肩へと、始めに罹患した部位から上の方に広がる

~ 「 ミ ラ ー イ メ ー ジ 型 」~

反対側への拡大

~ 「 独 立 型 」~

症状は、身体の離れた部分へ拡大・・・二次的な外傷に関連している可能性がある

6.骨 変 化

Ⅹ線写真で骨萎縮(斑状の骨粗鬆症)がみられたり

骨シンチグラムでは、ある種の放射線物質(テグネシウム99M)の静脈注射後に

骨における、取り込み促進又は、低下がみられる場合がある

7.“CRPS”の 罹 患 期 間

“CRPS”の罹患期間は多様で、軽症の場合は数週間後に寛解するが

多くの場合、疼痛は何年にも亘り、ある症例では永遠に続いている

寛解と再発を繰り返す場合もある

寛解の期間は、数週間,数ヶ月,数年に亘る場合がある

〈 特異なケース 〉

“CRPS”の症状が進んでいた患者が・・・

脳挫傷後に疼痛の消失した難治性のカウザルギーの1例=1997年

柴田 雅彦,清水 唯男*,谷口 洋**,内田 貴久*

大阪大学医学部麻酔学教室,*西宮市立中央病院麻酔科,**関西労災病院麻酔科

◆“CRPS”の ス テ ー ジ ◆

病 気 Ⅰ

⦿ 外傷部位に限局された疼痛の発生

⦿ 接触または軽い圧力への皮膚過敏症の増大(触覚過敏)

⦿ 局所腫脹

⦿ 筋痙攣

⦿ 硬直・可動域の制限

⦿ 発症時、通常は皮膚は暖かく赤みを帯び乾燥するが その後、外見上青くなり(チアノーゼ)冷たく汗ばむ様になる

⦿ 発汗の増加(多汗症)

⦿ 軽症の場合、この時期が数週間続き、その後自然に治まるか、迅速に治療に反応する

病 気 Ⅱ

⦿ 痛みはより強く、より広範囲になる

⦿ 腫脹は拡大し、柔らかいタイプから硬い(盛り上がった)タイプに変わる傾向がある

⦿ 体毛は硬くなり、その後には少なくなる

⦿ 爪は早く伸び、その後ゆっくり伸びる様になり、脆くヒビが入り酷い溝が出来る

⦿ 局所的な骨萎縮(骨粗鬆症)は早期に起こるが、より重症化し拡大する場合がある

⦿ 筋萎縮が始まる

病 気 Ⅲ

⦿ 組織の顕著な萎縮が最終的には不可逆的になる

⦿ 多くの患者にとって疼痛は耐え難いものとなり、患肢全体に広がる

⦿ 患者の数%は、全身に広がった“CRPS”となる

患者により、病気の進行具合が多岐に亘る為

現在、上記の様なステージで分類される事は少なくなっています

このHPでは、参考として記載する事にしました

◆“CRPS”の 治 療 ◆

“CRPS”の治療において最も重要な事は、患者自身が治療法を正しく認識し理解する事で

インフォームドコンセントの過程では、患者自身の理解に焦点が絞られるべきであり

医師はその治療法から考えうる効果,危険性,他の治療方法(および経費)について明らかにする必要があり

治療の目標は最初から明確にされ、患者自身が受け入れなければならない

* 治療の目標について指導する *

* 出来るだけ四肢を自然に使う様に促す(理学療法)*

* 痛みを出来るだけ軽減する *

* 痛みに交感神経系が関与していないかを判断 *

“CRPS”の治療において不可欠なことは、出来るだけ患肢を自然に使える様にする事で

全ての治療法(薬物,神経ブロック,経皮的電気刺激,理学療法)は、患部の運動を促進する為、行う

理学療法は重要な治療法であるが、重大な誤用がなされたり、過度に行われたりする事があり

理学療法士は、屡“CRPS”患者に対し、脳卒中患者や神経叢障害患者と同様に扱い

(他動運動に因り強い痛みを生じたり、障害を引き起こしたり、不成功に終わる事がある)

理学療法士の初めの目標は、日常生活での活動を通じた患部の使い方を指導する

プール療法は特に、下肢に“CRPS”を患い体重を支える事が困難な場合、非常に有用である

理学療法の最終目標は、短期間で医療システムへの依存から独立する事にある

『 痛みを感じる事は、傷付く事ではない 』という考え方を理解する事は難しいが

再度の障害を避ける為には、必要不可欠な事である

“CRPS”による、生体防御の意味をもたない痛みについて理解するには時間を要する

四肢の運動機能が著しく損なわれた場合

いち早く、その痛みに交感神経系が関与していないか診断する事は重要である

患肢への交感神経ブロックによって明らかとなる

どの様な治療となるかは、交感神経依存性疼痛=SMPか交感神経非依存性疼痛=SIPなのかに因り決まる

出来るだけ早期に交感神経ブロックを行った場合、ブロックに対し最も良い反応が出るとされている

「 とにかくやってみよう 」という治療方針は、医師が治療上の目標を

最短期間で達成する為の計画を立てられなかった事を意味する可能性もあり

患者の困惑,苛立ち,心配や抑鬱を引き起こし、この事が痛みを悪化させ、医師と患者の連携にも不都合をもたらす

Ф 理 学 及 び 作 業 療 法 Ф

日常生活での活動における患部の扱い方について指導を受ける必要がある

例えば、下肢の“CRPS”であれば、体重を掛ける事と掛けない事の訓練を受ける必要がある

筋(筋筋膜)痛や痙攣には、通常、水治療法が医学的に必要とされる

指圧(マッサージ)や湿性温熱療法は、時として重度の筋痙攣を軽減する事がある

理学療法士より、経皮的電気刺激装置(皮膚面を刺激する非侵襲的電気器具)の使い方を教えてもらう事も可能である

プール療法は、可動性の改善に大変有効な治療法となりうる

Ф 交 感 神 経 ブ ロ ッ ク Ф

≪ 交感神経ブロックが“CRPS”の治療を促進させると考えられる理由は3つ ≫

第1:『 交感神経ブロックがを恒久的又は、部分的に治癒させ得る事が挙げられる 』

第2:『 交感神経系を選択的にブロックする事により、痛みの原因について更なる診断情報を得る事が出来る

交感神経ブロックは、痛みのどの部分が交感神経系の失調に起因するのかを、決定するのに有用である 』

第3:『 交感神経ブロックに対する反応が、その他の治療法の予後に

どの様なメリットが有り得るかについての情報を与える事が出来る事など

交感神経ブロックに“CRPS”を抑える効果があるかもしれないという点については根拠がある 』

研究において過去の“CRPS”既往歴のある患者に交感神経ブロックを予防的に行うと

罹患した四肢の再手術後の“CRPS”再発率が72%から10%に減少したという結果が示されている

もし、交感神経ブロックが適切に実施されず評価されないとすれば、費やされる時間と費用は無駄になり

診断-予後に関する情報は損なわれる

適切な交感神経ブロックでは、痺れや脱力の増加を伴わず、四肢の温度は上昇する

暖かさを感じる事で、交感神経ブロックを受けた事を実感する

もし、ブロックに因り痺れや脱力を生じたなら、それは、交感神経以外もブロックされたという事であり

交感神経系が関与した痛みを過剰評価する事になる

つまり、神経ブロックの診断と評価と予後に対する価値が失われてしまう

疼痛軽減や可動域・運動の改善の程度は、患者自身によって報告され、医師によって記録されるものである

交感神経ブロックへの反応に関する情報は、一連の交感神経ブロックに続いて行われる

リハビリテーションの予後を示すものとして有用で

永久的ブロック(交感神経切除による神経破壊)が適切か如何かの判断に役立つ

この情報はまた、将来処方する薬剤をより合理的に決定するのにも役立つ

中には、交感神経ブロックの「 積み重ねの効果 」を経験する人もいる

即ち、交感神経ブロックを連続的に行うと、一度の処置毎に更なる痛みの軽減と運動の改善がみられる

通常、3~6回の交感神経ブロックを行った後に最も持続的な改善が明示されている

現在、罹患部分が交感神経ブロックに無反応であったとしても

今後、同じ罹患部や異なる罹患部で“CRPS”症状が悪化した際、1~3回の交感神経ブロックに反応する可能性がある

[ ゴールは常に疾患を治療する事であり、過剰な治療はしてならない ]

交感神経ブロックは、大抵、麻酔の訓練を受けた痛みの専門家によって行われる

熟練した麻酔医の手によって、不快感を最小限に抑えつつ、静注鎮痛剤と併用あるいは単独で神経ブロックが行われる

交感神経ブロックにおける合併症は極めて稀である

しかし、局所麻酔薬を不注意に血管内や髄液内に注入してしまう事は、起こり得る

この様な場合、一時的に力が入らなくなったり、意識を失う事がある

安全性の面から、交感神経ブロックは常に、生命徴候(血圧と呼吸)を詳細に監視出来る状況下で行うべきである

交感神経ブロックを行う6時間前から食事を摂らない様にする

上肢への交感神経ブロックは星状神経節ブロック(SGB)と呼ばれている

SGBは、気管側面に沿って細い注射器を挿入して行う

局所麻酔が声帯を部分的に麻痺させる為、ブロック後に一時的に声の調子が変化する可能性がある

また、ブロック後に飲食する場合には、一口ずつゆっくりと摂る様にする

稀に声帯周辺の痺れの為、飲食した際に咳が出る事がある

また、SGBによる一時的な眼瞼下垂(ホルネルサイン)に気付く事もある

下肢の交感神経ブロックは、腰部交感神経ブロック(LSB)と呼ばれ

快適性と安全性の為、LSBは透視装置(Ⅹ線)を用いて行われる

軽い筋痙攣に因って患部の筋肉内に、筋トリガーポイントと呼ばれる圧痛点が出来る場合がある(筋筋膜疼痛症候群)

“CRPS”の広い広範囲の痛みは、交感神経ブロックによって有意に軽減するかもしれないが

筋トリガーポイントにおける痛みは持続する場合がある

痛みの更なる軽減の為に、交感神経ブロック後のトリガーポイント注射や理学療法の適用が必要になる事がある

Ф 交 感 神 経 切 除 術 Ф

交感神経ブロック後に痛みが有意に減少した場合〈交感神経依存性疼痛=SMP〉と言われる

もし痛みが有意に減少しない場合〈交感神経非依存性疼痛=SIP〉である

SMPに限り、交感神経切除術が検討され、永続的なブロック、即ち交感神経切除術による痛みの軽減を

SGB:星状神経節ブロック、あるいは、LSB:腰部交感神経ブロックを受けた時以上に、期待しない様にする

各々の交感神経ブロック後の痛みの軽減と、機能改善の程度をよく確かめなければならない

交感神経切除術は、合併症の可能性がある比較的侵襲的な方法であり

一連のSGBあるいはLSBによる、一時的な治療効果が確かに見られた時に限り実施されるべき治療である

上肢の交感神経切除の為の内視鏡交感神経切除術が開発された

この手術は、全身麻酔下で、胸壁側部に一時的に3個の小さな穴を開けて行う

下肢の場合、局所麻酔下に注射針でフェノールを注入し、

交感神経を溶かす→(破壊する)方法:経皮的交感神経フェノールブロック

あるいは、全身麻酔下で外科的に切除する方法のいずれかを選択出来る

また、その他の切除技術も用いられている

それぞれの手術法の長所と短所について、医師に良く説明してもらう

交感神経切除後の痛み(神経痛)は、あらゆる種類の交感神経切除術で起こり得る合併症

交感神経切除後の痛みは、通常、最初に痛みがあった部分の近位側に生じる

(例:「近位側」とは、下肢の交感神経切除後の痛みは、鼠経部か臀部領域で生じ、

上肢の場合は、胸壁領域から始まる事を意味する)

交感神経切除後の痛みが、最初の“CRPS”の痛みと似ている為“CRPS”が新たな部分に広がったと考えるが

交感神経切除後の痛みは大抵自然に若しくは、1~3回の交感神経ブロックによって消失する

従って、交感神経切除は交感神経破壊の実施後に交感神経ブロックを行うという、2段階の処置になる場合もある

今までに、その適合性が充分に検討された上で

交感神経切除術は“CRPS”の最も効果的な治療法の一つである事が示唆される

交感神経切除における選択基準は、長期間に亘る診療の成功を達成する上で重要な事である

Ф 脊 髄 刺 激 電 極 Ф

“CRPS”よって難治性の慢性疼痛が生じた時に有効な場合のある疼痛管理法に脊髄刺激(SCS)がある

脊髄刺激では、脊髄(脊柱)における、ある種の神経線維を刺激する為に弱い電気インパルスを用い

この刺激が脳へ伝わる痛みの伝達を遮断すると考えられている

脊髄刺激は強い痛みの部位を、より快適なチクチクした感覚に置き換える

このチクチクする感覚は比較的一定で、苦痛を与えるものではなく、脊髄刺激が交感神経系を遮断して

患肢の血液量を増加させる場合がある事については、幾つかの実験的な根拠がある

恒久的な電極埋め込みの前に、仮の電極による試験が先ず実施される

脊髄刺激が比較的侵襲的で、費用のかかる手技であり

“CRPS”患者が屡、悲観的で挫折感を持っている事を考えると

疼痛管理の問題に関する心理社会的評価を、十分、行う必要がある

「稀ではあるが、脊髄感染や麻痺が合併症として起こりうる。」

細い針の中に電極を通す技術によって、危険性が減り、仮の電極に因る試験が容易になった

脊髄刺激による“CRPS”の治療は、通常とは異なる臨床的かつ技術的な問題をもたらす

“CRPS”は脊髄刺激の技術的な見地からすると予想不可能な疾患である為

脊髄刺激を最も疼痛の激しい場所で実施する必要性は常に留意されなければならないが

“CRPS”では、最も痛い部分が移動する場合があるので、より困難である

更に“CRPS”に由来する痛みは、身体の異なる部分へ広がる場合があるので

考え得る最大の領域をカバーする様な複数の電極で、連続刺激が可能な埋め込み型刺激装置が必要となる

故に“CRPS”が一側の手、又は足に限定されていても

痛みの広がる可能性のある領域に刺激を拡大する事が賢明である

脊髄刺激のリスクと高額な費用により、この治療は重度の障害を負った患者に限定して使われている

最近の無作為化、比較臨床試験では、慎重な患者選択と試験刺激の成功が伴えば

脊髄刺激は安全で疼痛を軽減させ

更に重症の“CRPS”患者における健康面でのQOLを高める事が示された

『 脊髄刺激における体外電池システムと体内電池システムの比較 』

脊髄刺激に関して、内容を理解した上での選択をする為

患者と医師は、体内電池システムと体外電池システムの本質的な違いをよく考え、話し合い、決定すべきである

Ф モ ル ヒ ネ ポ ン プ Ф

モルヒネの脊髄液への単回投与(くも膜下腔内)が

脊髄での選択的な除痛効果をもたらす事は良く知られている

脊髄への効果は、モルヒネを経口投与された時(例えば鎮痛)に起こる多くの重篤な副作用から患者を救う

この発見から間もなく、非癌性の慢性痛治療の為の

永久的な埋め込み式モルヒネポンプの開発に情熱が注がれた

「モルヒネポンプの埋め込みは、比較的侵襲的で、高価な処置様式」でもある

しかし、数十年近いテストにも関わらず

モルヒネポンプの長期使用が“CRPS”を含む多くの慢性疼痛症候群の治療において

モルヒネの経口投与よりも優位だという科学的根拠は出されていない

事実、モルヒネポンプを埋め込んだ多くの患者は、同時にモルヒネを経口で服用している

薬剤耐性の亢進,吐き気,便秘,体重増加,性欲(性衝動)の減退,足のむくみ(浮腫)多汗など

モルヒネを経口投与した場合に、時々見られる副作用と同じものが、モルヒネポンプでも見られ

加えて、ポンプの不調(カテーテルの外れ)が重大な問題になり得る

最近では、慎重な患者選択を条件として、バクロフェン脊髄注入の為のポンプの埋め込み術は

重症の“CRPS”患者のジストニアと呼ばれるある種の筋痙攣の治療に有効な手法である

しかし、四肢に力が入り難くなる等の副作用もある為、リスクを理解した上で埋め込み術を行うか選択すべきである

Ф 硬 膜 外 腔 鏡 Ф

( エ ピ ド ラ ゴ ス ピ ー / 硬 膜 外 洗 浄 癒 着 剥 離 術 )

難治性腰下肢痛の治療法で1995年に開発された治療法

神経ブロックに抗性のある腰下肢痛に対し行われる

直径2㍉の硬膜外内視鏡(エピドラスコピー)を

硬膜外腔 ━ 仙骨裂孔から挿入し、腰痛の原因を特定し、エピドラスコピーを用いて直視化に

痛みの原因と考えられる癒着部位の剥離を行う

硬膜外腔に生理食塩水を注入する事によって炎症物質を洗い流し、炎症部位に局所麻酔薬やステロイド薬を投与する

∈ 適 応 ∋

◎ 難治性の腰痛 ◎

◎ 心疼痛ではない ◎

◎ 患者の同意がある ◎

◎ 腰下肢痛の原因が神経根症 ◎

◎ 腰仙骨部硬膜外腔に癒着所見がある ◎

◎ 各種神経ブロックにより期待した効果が得られなかった場合 ◎

◎ 各種薬物療法で効果を得る事ができなかった場合 ◎

Ф 高 周 波 熱 凝 固 法 Ф

Radiofrequency thermocoagulation

高周波 ━ ラジオ波で加熱することによって、興奮伝導を遮断し、ブロック針の先端(4㍉)のみが

電気的に加熱出来る様になっている

その針を神経に隣接させて、位置が決まったら加熱する

温度と凝固時間の設定によって、破壊の範囲と程度が決まり、更に痛みを伝達する無髄の神経線維をより選択的に遮断し

触覚などを残すことがある程度可能である(42~90度で15~180秒の間で加熱出来る)

高周波の電流を間欠的(パルス法)に神経に流して、神経を刺激しながら痛みを軽くする方法も開発された

Ф 高 気 圧 酸 素 治 療 Ф

◇ レオロジー効果 ◇

装置内では、100%均等に酸素を浴びるため、細胞レベルから身体全体の歪み等を矯正

これにより体液、神経など傷付いた部分が改善される

高圧酸素装置・・・0.01ミクロンにまで洗浄された、大気中の空気カプセルに送り込んで加圧

純酸素を使用すると酸素中毒や引火の恐れがあるが、通常の空気を圧縮して使用する

◇ 効果 ◇

[ 酸素の種類 ]

体内の酸素には2種類あり、呼吸により取り込まれた酸素は血液中の赤血球の中のヘモグロビンに結合して

抹消の組織に運ばれるが、毛細血管はヘモグロビンより細い為、酸素を一定量以上取り込む事が出来ない

これを『結合型酸素』と言い、一方『溶解型酸素』はわずかな量であるが

コーラの様な炭酸飲料の様に、液体に酸素分子が溶け込んでいるもので、酸素が血液中に溶け込め

毛細血管や通常ではなかなか入り込めない血液やリンパ液にも入り込める

[ ヘンリーの法則 ]

『液体に溶解する気体の量は、気圧の高さに比例して増える』

この原理を利用して、気圧を高め『溶解型酸素』の量を増やして

身体中の酸素不足の各組織や細胞に酸素を供給する事により、細胞を活性化させ身体機能の向上

疲労物質の除去機能回復等を促進させる

これはただ酸素を吸う、酸素吸入では不可能で、高気圧ではじめて『溶解型酸素』の増加が可能となる

Ф 各 種 神 経 ブ ロ ッ ク / 持 続 硬 膜 外 麻 酔 Ф

交感神経ブロック剤(αアドレナリン拮抗剤)であるフェントラミンの静脈内投与は

SMPの臨床診断法として推奨されてきた

しかしながら、偽陰性の試験が43%もあることが報告されている

更にこの方法はやや複雑で、熟練した専門医による時間と費用を要する

フェントラミン試験は診断的な手法であるが、交感神経ブロックは診断的,予後的かつ治療的な手法でもある

しかしながら、フェントラミン試験は交感神経ブロックが不可能な場合又は、

多肢が罹患している場合の重要な治療の一つである

硬膜外ブロックは交感神経系への選択性が低く、その為、診断や予後の推測を目的とする場合、有用ではない

硬膜外カテーテルを用いた局所麻酔薬の注入は、下肢に一時的な筋力低下をもたらす場合があり、歩行に危険が生じる

“CRPS”の治療の為に長期間カテーテルを留置することは実際によくある

これは恐らく、麻酔科医が選択的な交感神経ブロック術よりも硬膜外カテーテル術に精通している為でもある

硬膜外カテーテルによる長期の治療は費用がかさむ上

かなり稀ではあるが『感染(硬膜外膿瘍)などの生命危機の恐れがある合併症を併発する危険にさらされる事がある』

硬膜外薬剤を連続注入する上で臨床的に最も適切な用量を決定する為には

屡、短期入院(2~5日間)が必要で、硬膜外カテーテルが外れてしまう事も比較的よく起こる問題である

腰部交感神経カテーテルを使用すれば、硬膜外カテーテルに比べてより選択的な交感神経ブロックが可能であるが

腰部交感神経カテーテルは運動中に外れ易いようであり“CRPS”の治療に

硬膜外及び交感神経カテーテルの使用が適切な場合もあり

症状に応じてこの技術を使い分けなければならない

交感神経ブロックを実施する際に使われるその他の手技としては

四肢への交感神経ブロック剤(グアネチジン,ブレチリウム,クロニジン など)の局所静脈内投与法があり

四肢を止血帯で縛る事に因り、薬剤の全身への広がりを制限する

この方法では、疼痛が生じている四肢への静脈内注射が必要であり

四肢の激しい腫脹(浮腫)の為、技術的に極めて難しい事がある

四肢の温感という「手掛かり」を感じない事がある為

交感神経ブロックを実際に受けた事を確認出来ない場合がある

更に“CRPS”の診断や治療法として、この処置が、通常の交感神経ブロックより有効だという根拠はない

『 交感神経遮断作用のある薬剤を用いる局所静脈内ブロック法は、抗凝固剤を内服していてSGBやLSBにより

危険な出血が起こりかねない患者に対して考慮すべき方法である 』

Φ 連 続 的 な 薬 物 療 法 Φ

治療法は一つずつ順序立てて行う事が重要である

複数の治療法をショットガン的に同時に実施すると

個々の治療法の安全性や効果についての評価と最適化が出来なくなる

患者自身、薬剤の最適用量が患者毎により非常に異なる事を知る必要がある

その為、最適な用量を決定する為には、通常、薬剤の投与量を副作用が現れるまで、徐々に増やす事が必要になる

その後に、用量は一段階落とす。

従って、投与前に患者自身が起こり得る全ての副作用を熟知する事が重要となる

また、患者に最も適した薬剤を決定する為には、多くの異なる薬物を順番に試す事が、必要になる事もある

薬剤は一般に、次の様な痛みの特徴に従って処方される事が多い...

▲ 持続痛 ▼

▲ 睡眠障害をもたらす疼痛 ▼

▲ 炎症性疼痛あるいは最近生じた組織損傷による痛み ▼

▲ 自発性発作痛(発作性のしびれ感と電撃痛) ▼

▲ 交感神経依存性疼痛(SMP) ▼

▲ 筋痙攣 ▼

“CRPS”の治療に通常用いられる薬剤

~ 痛みの種類別 ~

⊜ 炎症性持続痛 ⊜

非ステロイド系抗炎症剤

アスピリン,イブプロフェン,ナプロキセン,インドメタシン...

⊜ 非炎症性持続痛 ⊜

典型的な機序を介さず中枢神経系に作用する薬剤

トラマドール...

⊜ 持続痛あるいは自発性(発作性)疼痛と睡眠障害 ⊜

抗欝剤

アミトリプチリン,ドキセピン,ノリトリプチリン,トラドゾン...

経口リドカイン

メキシレチン...

⊜ 自発性(発作性)疼痛 ⊜

抗痙攣薬

カルバマゼピン,ギャバベンチン...

持続痛を同様に緩和する場合がある

⊜ 交感神経依存性疼痛(SMP)⊜

クロニジンパッチ...

研究により、交感神経系の抑制により“CRPS”の痛みを軽減する可能性がある

⊜ 治療困難な筋痙攣(攣縮・ジストニア)⊜

クロノピン(クロナゼパム)バクロフェン...

⊜ 神経損傷に伴う局所性の痛み ⊜

カプサイシンクリーム

皮膚に塗布するとトウガラシ様の作用を呈する、効果は確定していない

⊜ 広範かつ重度の“CRPS”の痛みで低侵襲性療法に反応しないもの ⊜

経口オピオイド

“CRPS”の治療の為のオピオイド

『モルヒネ,コデイン,コンチン...』

オピオイドの使用は議論され、患者を危険にさらす可能性がある

その為、適切なインフォームドコンセントが確実になされるべきである

患者は即効かつ十分な疼痛の軽減を求める

初診時から、適切な治療を施し、軽減するまで時間を要する場合がある

恐らく、疼痛と変性のサイクルが進行するのはないだろうか

重度の疼痛に麻薬を用いても乱用の可能性は少ない

この薬剤により痛みの軽減を示す場合、使用を躊躇すべきではない

『 慢性疼痛の治療に用いられる薬剤 』

「オフ‐ラベル 処方」

認可された用法以外の目的で、医師がその薬剤を用いる事

例えば…アスピリンは痛みに処方されるが、血小板凝集抑制作用に依り心不全の危険性を減らす為に使用する

「オフ‐ラベル 処方」は、様々な慢性疼痛の問題を治療する上で、一般的な方法である

こうした薬物の幾つかについては、神経損傷に因って惹き起される疼痛(神経因性疼痛)の軽減に有効である事が

適切に管理された臨床試験によって証明されている

“CRPS”は神経損傷が原因と考えられている為(神経因性疼痛)

これらの薬剤がこの疾患の治療にも同様に用いられている

患者は、自分自身の為に、その薬剤処方が本当に症状の軽減に役立っているかを決める目的で

担当医師と相談の上でこうした様々な薬剤の服用を定期的に、減量する事を考慮すべきである

幾つかの薬剤(例:麻薬,バクロフェン‥)については、禁断症状の危険があるので、減量する時はゆっくり行う必要がある

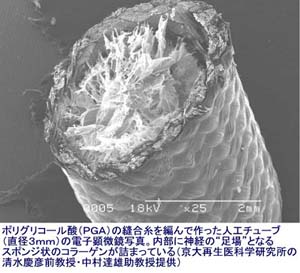

Ф 人 口 チ ュ ー ブ に よ る 神 経 再 生 Ф

事故などで切断・損傷した末梢(まっしょう)神経が、このチューブにより再生して繋がり、手足の知覚や機能が蘇る

最近は更に、『外傷や手術の際に傷つけられた神経によって起こる激烈な痛みの治療にも効果』がある事が解ってきた

開発以来、太さがミリ単位の同チューブによる神経再生手術を120例以上手掛け、顕微鏡手術の技術を駆使して

患部で伸びた余分な神経を除いたり、血管を再建して「場」を整え、チューブを植え込む

末梢神経が事故や手術で切断・切除された場合、体のほかの場所から神経を取って移植する事が行われて来たが

長さや太さがうまく合わず、繋がっても機能しない事も多くあった

ところが、そこに人工チューブを埋め込むと、切れていた神経が周囲の組織に邪魔されずにチューブ内を伸び始め、再び繋がる